缓不得也急不得 ——少儿阅读在课外

少儿阅读“缓不得”!然而少儿阅读也“急不得”!

问教问学

9/3/2017

01 少儿阅读“缓不得”

“得法于课内,得益于课外”,这话针对少儿阅读特别适切。少儿阅读真正得益需要大量的课外阅读,阅读兴趣、习惯和基本能力都需要在这个阶段奠定基础。所以有人将这个时期称为阅读的“黄金时期”和“白银时期”。无论家庭多么富有,没有阅读,就失去了少儿最宝贵的财富,损失是无法弥补的。“人误地一时,地误人一年”,少儿不紧着阅读,误的是一世,错过了这个村,就永远没有这个店了,因为人生没有回程票。

明末清初学人陆世仪指出“凡所当读书,皆当自十五前,使之熟读……若年稍长,不惟不肯读,且不能读矣。”“不肯读”“不能读”,非常精辟。为什么年稍长就“不肯读”?我认为,人与书的亲密关系,越早建立越自然,越坚固,所谓“少年若天性,习惯如自然”。现在大家都在提倡“亲子阅读”,但它的意义未必都能认识,“亲子阅读”最重要的意义是“亲阅读”——幼儿感受、体验阅读的幸福,与阅读建立亲密的关系。年稍少“不能读”,陆世仪自己分析得比较透彻,“凡人有记性,有悟性。自十五以前,物欲未染,知识未开,多记性,少悟性。十五后,知识既开,物欲渐染,则多悟性,少记性。故凡所当读书,皆当自十五前,使之熟读。”年稍长“不能读”在苏霍姆林斯基的实践中也得到了验证。

苏霍姆林斯基看到一些学生到了七八年级基本没有解题能力,他发现,病根在阅读理解能力上。那就从头开始,培养他们的阅读能力。结果同样的时间,同样的付出,七八年级学生阅读水平的提高不如一二年级的孩子。

在小孩子的眼中明亮、切近、新鲜、清晰的符号世界,在大的学生那里却显得晦暗、遥远、无趣和模糊。能够点亮少儿心灵的文字之光,因为没有及时照临而黯然寂灭。

少儿阅读“缓不得”!然而少儿阅读也“急不得”!

02 少儿阅读:急不得也么哥

可以说目前大部分家长都会认同“缓不得”,但就少儿阅读的现状看,病在“急”而不在“缓”。所谓“急”,指的是急功近利。

最赤裸裸的急功近利的宣传口号莫过于“得语文者得天下,得阅读者得语文”,其他一些提法虽然不是从考试分数出发,而是从人的发展着眼,但对“少儿”这个特定阶段来说,也不合适。比如:

“我阅读,是因为我想在别处”;

“阅读的最大理由是摆脱平庸”;

“读书,是为了遇见更好的自己”;

“我们读书,只是为了寻找和安顿自己”等等。

为了突破局限,为了提升自我,构建心灵家园,都是阅读很好的理由,却都成了束缚“少儿阅读”的铁镣。赋予少儿阅读的功能越多,拔得越高,束缚也就越多,越败兴。

少儿阅读正因三个“压倒”而成为少儿们的沉重负担。哪三个压倒?一是流行性阅读压倒经典性阅读;二是功利性阅读压倒人文性阅读;三是人文性阅读压倒趣味性阅读。少儿阅读的基本特点是“无功利而生愉快”!少儿阅读第一重要的是“愉快”,第二重要的是“愉快”,第三重要的还是“愉快”。“愉快”是少儿阅读的基本“目的”,因享受阅读而爱上阅读,而“得语文、得天下”,而“摆脱平庸”,而“遇见更好的自己”,而……这就是康德所说的“无目的的合目的性”。

03 关于买书,不得不说的话

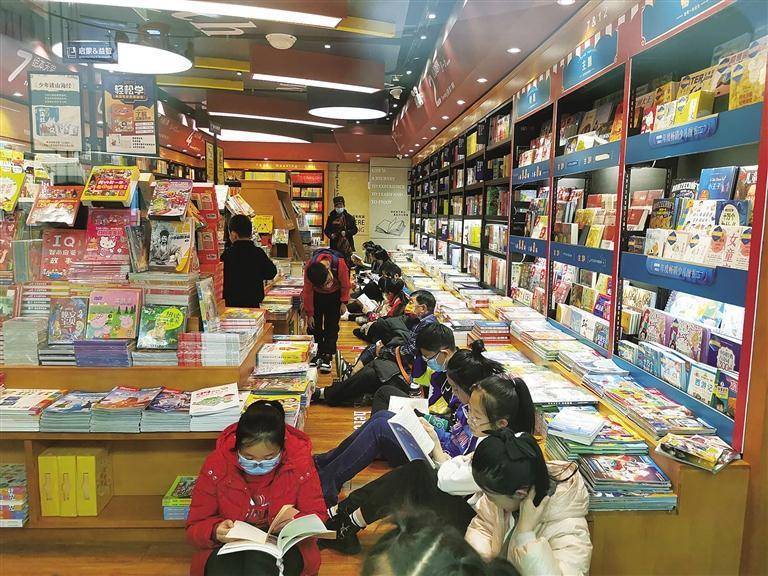

首先,千万不要完全取代少儿去买书,买书的过程是珍贵的体验。徜徉于书海,视线在书面逡巡,手指在一排排书脊间掠过的美妙体验,构建了与书的初步关系。购书的过程,感受是十分丰富的,找书之累、得书之乐、买不到之酸、失之交臂之痛都是读者与书的故事,这种故事越多,与书之间的关系就越紧密。

其次,读书不是藏书,购书是为了读,所以要“量读而购”,并且“适度饥渴”。现在有许多家长给孩子买书非常“大方”,一买一大堆。尤其在6.18、双11大促销中买书,往往是一种冲动型的消费。在有限的时间范围内,购书制造了高度的兴奋,但这种兴奋与少儿这个阅读主体无关,更与他们的阅读无关,纯属被消费控制的消费满足。这种“满足”无益于推动阅读,反而损害了真正的阅读。 经过电商们这么多年的精心“设计”,他们运营策略,已经悄悄地改变了许多家庭的购书方式,塑造了众多读者的读书行为。应当警惕。

同一本书,怎样买重要吗?回答是肯定的。因为无节制的买书是不能激发“阅读渴望”的。“渴望”的条件是“渴”,购书要有益营造适度的“饥渴”感,一次性购入太多书造成的却是厌足感。我的建议是10岁前的孩子,家长每个月带去两次书店,每次限购1本,读完了,简单交流一下,读得好,下次奖励1本,可以买两本,一个月最多也就买4本。这样,买一本,读一本,量读而购,保证每本书都是读过的。一买一大堆,交给孩子时,他们是兴奋的,每本都翻翻,翻完了,上架拍照,接着的命运很可能是束之高阁。当然,这里说的“量读而购”“适度饥渴”的购书原则不包括工具书。

要读书,书也不必全是自家买的。借读或换读是一种很好的方法。清代袁枚在《黄生借书说》中“书非借不能读”的观点还是值得重视的。小伙伴在交换书的同时,也会“交换”读这本书的感受体会,促进理解沟通,是非常自然的“读书交流”形式,交换读,在读书的同时也为孩子创造了沟通交流的机会,何乐而不为?

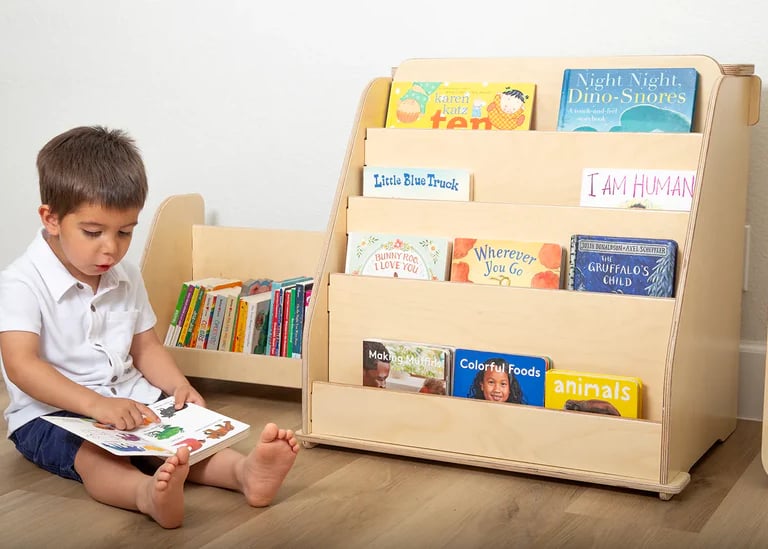

最后,要努力帮助孩子建设并逐渐丰富自己的书架(或书房),房间没有书架就像没有窗户。

关于建设并丰富书架要强调两点:

第一点是不马虎。“人如其所读”,建设书架(房)的过程就是建构精神世界的过程,马虎不得。特别是时下各出版社都以“经济贡献”衡量业绩,劣币驱逐良币非常普遍,“乱花渐欲迷人眼”,很多书看起来像书的东西,其实并不是书,至少不是可供少儿阅读的书。前面提到的“流行阅读压倒经典阅读”的现状堪忧。

第二点是不偏类。历史文化、文学艺术、声光化电、天文地理、农林医牧等等,等等,广泛涉猎;时间和地域同样要广,古今中外无所不包,上下千年,纵横几万里;当然,文体也要广。读书的兴趣总是从一类到另一类扩大的,这就像在池塘里扔了一颗石子,泛起涟漪,一圈圈向外扩展:遇到一本或一类好书,读进去了,有了一种体验,再读一本一类,再读一本......每打开一本,就是给自己打开一扇观察世界的窗口,开拓了一片新的领域、新的疆界;每增加一类,就是给自己的发展增加了一种可能,开启了一种新希望。

04 没有享受就没有“亲子阅读”

“亲子阅读”作为“独立阅读”的前奏、跳板,机不可失,稍纵即逝。它的支点在“亲子”,目的 在“亲阅读”。在父母一方,是以最温馨最幸福的方式播撒读书种子,在孩子一方则以最日常最幸福的方式享受阅读。亲子阅读,父母、孩子一道感受阅读的幸福时光,就是这么简单。

在亲子阅读中,享受才是最重要的,不管是父母还是孩子。特别是父母千万不要以“教育者”的角色出场,把孩子当成“受教育者”,把“亲子阅读”搞成“亲子课堂”,比如当成识字课堂,比如盘问许多问题,比如归纳中心、道德说教等等,变成了学校或幼儿园的阅读延伸,背离了“亲子”“亲阅读”的初衷。可以说,父母、孩子任何一方没有享受,就没有了“亲子阅读”,就应该叫停。

05 阅读,何趣之有

阅读的深层兴趣来自于阅读本身的审美体验,阅读的审美体验源自于言语作品的 “三趣”:文趣、情趣和意趣。任何言语作品的情、意都在“文”中酝酿、发酵,最终醉人。

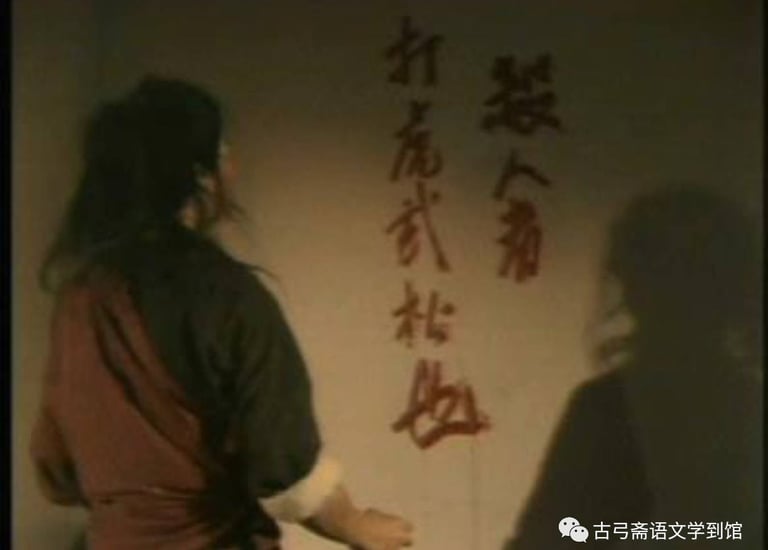

披文入情,循文求意是阅读的基本方法,少儿就应学习、运用。 简单地举两个例子说明“披”“循”: 我们先看《水浒传》第31回,“张都监血溅鸳鸯楼 武行者夜走蜈蚣岭”中的一个情节。话说武松在鸳鸯楼上杀了张都监、蒋门神和张团练并割下三人的头颅后,“去死尸身上割下一片衣襟来,蘸着血,去白粉壁上大写下八字道: ‘杀人者打虎武松也!’”

“杀人者打虎武松也”八个字,不可少一字,犹其“打虎”二字,其“味”无穷。这里并不是表现武松对“打虎英雄”的头衔有多看重,就像现今有些个名人在介绍的时候,名头多得能让人听晕。在这里“打虎”两字使这句话包含了一个隐喻,被杀者是“恶虎”,斩杀是在“除恶”,杀人者是除害的“英雄”,一次血腥的复仇——十九人被杀,其中包括那些儿童、女眷、马夫、丫环和厨师,被成功地转换成了“匡扶正义”的英雄事迹,成功地争取到了读者的审美同情。这样深入文字的深刻的体验,无疑会让孩子迷上阅读。

再举一例。请看图片:

化用“有梅无雪不精神”的诗句,可以说,有照无题不精神,这张照片与“这个”标题简直是绝配。“莫言”和“凯歌”,名与人与事;“我的”和“你的”,各自的人格印记及其充分自信;最妙的是“我”和“你”,我们试着将这两个词互换着读读看:“我奏我的凯歌 你做你的莫言”,眼睛一眨,老母鸡变鸭,作者的态度,他的褒贬立刻就发生了180度的大逆转。语言就是这么神奇,有趣。

06 少儿阅读的路径与进阶

优秀的儿童一般离不开阅读,他们的阅读路径大致是由外在诱惑而到内在动机,由成功体验而及人格气质,用少儿熟知的四句诗来形容就是:

“儿童急走追黄蝶”(杨万里《宿新市徐公店》)

“千锤万凿出深山”(于谦《石灰吟》)

“天光云影共徘徊”(朱熹《观书有感.其一》)

“春色满园关不住”(叶绍翁《游园不值》)

“儿童急走追黄蝶”,只要一书在手,去追(读)就行;“千锤万凿出深山”,沉潜讽咏,得之于心;“天光云影共徘徊”,融会贯通,豁然开朗;最后“春色满园关不住”,质于内形于外,功在其中矣!

阅读是人的生活,读什么,读多少,怎么读,都是生活方式、生活习惯的选择与培育,缓不得也急不得。

订阅和获取网站的最新通知和更新

联系方式:info@wukeqiang.com

© 2024 wukeqiang.com. All rights reserved. 保留所有权利。

本网站所有内容(包括但不限于文章、图片、图表、视频、音频等)均受版权法保护。未经明确授权,任何单位或个人不得擅自转载、复制、修改或以其他方式使用上述内容。