中小学教育论文缺什么 ——从一线教师的论文及其“答辩”看教研论文写作

今年7月,正式告别讲台,但现时生活,除了不用去上每周的几节课和批阅作业之外,其他似乎没有什么变化,依然5点起床,23点上床;依然每天步行、阅读、码字;依然出入于教育,穿梭在校园,沉浸于教育、课程、青少年成长;依然喜欢喝茶、打牌、与朋友聊天······这应了自己之前的一个判断:人文工作者或是教育工作者退休后,仍可以持续之前自己习惯的生活不变。 今天,2024年最后一天。惯常文章是回望一年,总结一番,然后展望一通。然而,这篇短文只是对近两个月论文评阅和“答辩”工作的思考:中小学教学研究需要“叫魂”,更需要“补钙”。

问教问学

古 弓

12/31/20241 min read

今年7月,正式告别讲台,但现时生活,除了不用去上每周的几节课和批阅作业之外,其他似乎没有什么变化,依然5点起床,23点上床;依然每天步行、阅读、码字;依然出入于教育,穿梭在校园,沉浸于教育、课程、青少年成长;依然喜欢喝茶、打牌、与朋友聊天······这应了自己之前的一个判断:人文工作者或是教育工作者退休后,仍可以持续之前自己习惯的生活不变。

今天,2024年最后一天。惯常文章是回望一年,总结一番,然后展望一通。然而,这篇短文只是对近几个月一项工作的思考。

从10月下旬到12月中旬,最主要的工作是看论文,帮助中小学教师模拟答辩。40多天的时间,除了几篇在职硕士的学位论文,认真地看了38篇中小学教师的教育论文,写了超3万字的评阅意见与建议。这些论文有些已经在教育类刊物上发表,有些获得了各级论文奖项,共同优点是针对性、实践性强、案例丰富、语言流畅。

中小学一线教师关注教学实践,所写的教育论文大多研究课堂教学“怎么做”。所看的38篇论文中,研究学科教学模式的7篇、学科教学策略与方法的28篇,另有3篇涉及校本课程开发、家校社共育。

阅读这些论文时,发现其中提出了许多优秀的策略和方法。尽管这些策略和方法机制不明,效果也缺乏有效论证,但一线教师每天在课堂上直面实际问题,能够提出一些针对性强、操作相对简单的策略或方法,于己,能快速解决眼前的问题,于人,可以“拿来就用”,体现了“问题即课题”的行动研究导向。而且,这样的研究也切合工作任务繁重、时间紧张、资源有限的研究现状。

在模拟答辩时针对每篇论文各提了2、3个问题。当问题直指“怎么做”的时候,大多能够结合自身实践,自信地阐述具体操作流程和成功的经验。表现出“自信从容”“思路清晰”,然而,一旦问题涉及“是什么”“有什么”或“为什么”,则大多“惊惶失措”或“语无伦次”。当问题同时涵盖“怎么做”与“为什么”时,表现尤其不佳,有的教师甚至只答“怎么做”,主动选择忽视或忽略“为什么”的陈述。

答辩是论文作者综合素质的体现,其基础是“论文”。面对百来个问题的回答,反映了论文存在的各种问题。

一、“有”“无”之间:现象描述

1.有问题,无目的

许多论文虽然提出了研究问题,但这些问题往往缺乏明确的陈述和具体的理论支持,研究假设不清晰,研究目的模糊,导致整篇论文缺乏清晰的逻辑结构。具体表现为:

问题陈述不明确。研究问题笼统,缺乏具体描述,使读者难以理解研究的核心。例如,仅简单提出“如何提高学生的阅读兴趣”,未进一步具体化,如“如何通过XX手段提高小学生的阅读兴趣”。

研究目的模糊。许多论文未能明确说明研究的具体目标和预期成果,导致研究过程和结论缺乏方向感。

这种“有问题,无目的”的现象,使得论文在研究过程中缺乏明确的指引,结果缺乏说服力。

2.有做法,无依据

教师身处一线,主要职责是课堂教学和学生管理。每天直面学生,解决教学中的实际问题,因而对教学策略、教学方法等实践性内容十分熟悉。这使得他们在回答涉及“怎么做”的问题时,能够结合自身实践,自信地阐述具体操作和经验。

然而,虽然积累了大量的实践经验,但由于工作繁忙,缺乏系统的理论学习和深度思考,难以将实践经验转化为理论思考。因此,缺乏理论支持。研究问题没有依托于相关的教育理论或学术研究,缺乏理论框架的支持,使得研究缺乏深度和广度。例如,探讨“合作学习对学习效果的影响”,但未引用相关的合作学习理论或实证研究作为支撑。

在面对“是什么”“为什么”的问题时,缺乏理论支持,难以及时、准确地回答。例如,一位教师在答辩时提到使用“小组讨论法”来提升学生的合作能力,但未能解释这一方法背后的心理学或教育学理论依据,导致回答片面和欠缺深度。

“有做法,无依据”反映出教育研究中实践与理论的脱节。教师们虽然具备丰富的教学经验,但缺乏将这些经验系统化、理论化的能力,使得研究成果在实际应用中缺乏科学性和可持续性。

3.有案例,无分析

在中小学教师的教育论文中,常常能看到大量的实际案例或教学实例,这些案例展示了教师在教学过程中所采取的各种策略和方法。然而,大多停留在案例描述的层面,缺乏深入的分析和反思。

案例描述缺乏深度。一些论文仅简单描述了教学活动或策略的实施过程,却未能深入探讨其背后的机制和影响。例如,描述教师如何通过“项目化”来满足不同学生的学习需求,但未进一步分析项目化教学对学生学习效果的具体影响及其作用机制。

缺乏批判性分析。在展示案例时,教师们往往缺乏对策略效果的批判性思考,未能识别其中的优势与不足。例如,展示某个教学游戏在课堂中的应用,但未能分析其对学生参与度和学习效果的实际提升程度以及可能存在的问题。

理论与实践的结合不充分。许多论文在案例分析中未能有效地结合相关教育理论,导致浅表分析,缺乏理论深度。例如,许多论文中都引用“建构主义学习理论”,但未能将理论与具体教学案例有效结合,导致理论支持不足。

此类现象,使得论文在展示实践经验的同时,缺乏对其有效性的验证和理论支撑,限制了研究成果的应用价值和学术贡献。

4.有效果,无证据

许多教师在教育论文中声称所采用的教学策略或方法能够有效提升学生的学习效果,但却缺乏科学的数据支持和实证研究,无法证明这些效果的真实性和普遍性。论文中往往仅通过定性描述来证明教学策略的效果,缺乏具体的量化数据支持。例如,声称使用“可视化策略”能够提高学生的学习积极性,但未提供具体的数据如学生参与度、效果提升的统计数据等。

缺乏有效无证据支持,削弱了教育研究的科学性和可信度,限制了研究成果在更广泛教育实践中的应用和推广。

二、叫“魂”补“钙”:寻根问道

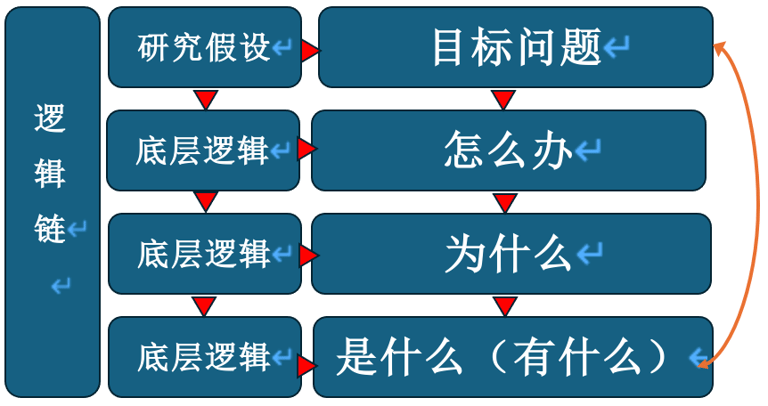

目的是研究之魂灵,依据与证据是研究之钙质。因此要解决上述问题,最需要的就是“叫魂”与“补钙”:明晰教学研究的底层逻辑:是什么,它是支撑整个研究的基础;建构论文完整的逻辑链条:为什么,它是研究的依据和证据,完整的逻辑链条保证了研究的系统性和连贯性,赋予论文科学的品质和说服的力量。

1.明确研究问题与目的(是什么):

定义具体、明确的研究问题。

界定研究的范围和关键因素。

设定明确的研究目标和预期成果。

2.构建理论框架与解释原因(为什么):

选择相关的教育理论作为研究的理论基础。

阐明所选方法和策略的理论依据和科学支持。

解释方法的内在机制和预期效果。

3.设计和实施具体方法(怎么办):

提出针对性强、可操作的教学策略和研究方法。

确保方法设计符合理论框架和研究目标。

详细描述实施步骤和操作流程,确保研究的可重复性和科学性。

通过明晰教学研究的底层逻辑和建构论文完整的逻辑链条,教师们能够系统地设计和实施教育研究,解决“有问题无目的”“有做法无依据”“有案例无分析”“有效果无证据”等问题。这不仅提高了研究的科学性和说服力,也促进了教学实践与理论研究的深度结合,推动教育教学质量的全面提升。

2014.12.31 草于古弓斋

1.明确研究问题与目的(是什么):

定义具体、明确的研究问题。

界定研究的范围和关键因素。

设定明确的研究目标和预期成果。

2.构建理论框架与解释原因(为什么):

选择相关的教育理论作为研究的理论基础。

阐明所选方法和策略的理论依据和科学支持。

解释方法的内在机制和预期效果。

3.设计和实施具体方法(怎么办):

提出针对性强、可操作的教学策略和研究方法。

确保方法设计符合理论框架和研究目标。

详细描述实施步骤和操作流程,确保研究的可重复性和科学性。

通过明晰教学研究的底层逻辑和建构论文完整的逻辑链条,教师们能够系统地设计和实施教育研究,解决“有问题无目的”“有做法无依据”“有案例无分析”“有效果无证据”等问题。这不仅提高了研究的科学性和说服力,也促进了教学实践与理论研究的深度结合,推动教育教学质量的全面提升。

2014.12.31 草于古弓斋

订阅和获取网站的最新通知和更新

联系方式:info@wukeqiang.com

© 2024 wukeqiang.com. All rights reserved. 保留所有权利。

本网站所有内容(包括但不限于文章、图片、图表、视频、音频等)均受版权法保护。未经明确授权,任何单位或个人不得擅自转载、复制、修改或以其他方式使用上述内容。